花押とは

神応易カードのプロジェクトを始めてから、 「花押(かおう)って何ですか?」と聞かれることが多くなりました。確かに、花押を日常的に目にしたり、 耳にすることは少ないのですが、 歴史は古く、大切にしたい伝統のひとつです。

花押の起源は唐にまでさかのぼるといわれています。

それが日本に伝わり、平安時代中期には藤原氏をはじめとして公家や歌人などが使い、独自の形で発展しました。

藤原行成の花押

もともとは名前を署名していましたが、署名者本人と他者とを区別するために図案化、文様化されて、純粋な文字とは違う特殊な形の署名が生まれたのです。

これが花押で、花のような署名ということから花押と呼ばれるようになったといわれています。

(押という字には署名するという意味があります)

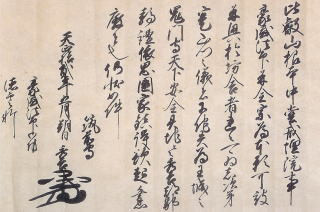

古い手紙を見ると、最後に花押が書かれているものが沢山あります。

豊臣秀吉の花押が書かれた手紙

花押は、歴代皇帝、貴族、天皇家、戦国武将、官僚、僧侶、文人などにより使われてきましたが、

自分の花押を持つことは一種のステータスでもありました。

今でも、閣議での閣僚の署名は花押で行われています。

その美しさは、その花押を持つ方の品格を映し出す鏡のようなもので、一つとして同じものはありません。

現代でも、政治家、芸能界、芸術家、企業家、個人、寺院、仏閣、企業、店舗などが、現代風の花押を使い、その伝統が受け継がれています。

今回は、神応易カードプロジェクトのために、易の64卦と爻を表すオリジナルの花押を新たに創作しました。

この日本のすばらしい伝統文化を活かした神応易カードを創り、皆さまにお届けできることは本当に嬉しく、応援いただいている皆さまには、心から感謝しています。